盟史访谈录

采访对象:民盟温州市委顾问,原进步报社社长谷擎一

特约主持:民盟温州市委宣传部 陈意

温州民盟成立60年来,盟员数从初期的寥若晨星,到如今的满天星斗,说明盟的事业兴旺发达,期盼有成。不过许多新盟员对我盟初创时期的艰辛奋斗历程知之不详,鲜能从中汲取宝贵的经验教训,以继承与发扬传统。为此,我部特邀约我盟顾问谷擎一,就有关过去较少涉及的问题进行访谈。

陈:新盟员如何了解温盟60年的历史及传统?

谷:温盟初创于1946年。1947年间,国民党特务在昆明暗杀了我盟中央李公朴、闻一多二位常委,制造了震惊世界血腥的李闻惨案之后,复公开宣布我盟为“非法团体”。我们一批热血青年就在白色恐怖笼罩下毅然参加民盟地下组织,并与中共党组织取得联系,配合党开展一系列革命活动。这方面的具体情况,可以找《浙江盟史》、《温州盟史稿》、《鹿城文史资料》(第六辑)、《温州地区第二条战线史》、《浙江省民主党派志》等了解。

陈:我是近年来才进盟机关的,查阅了有关盟史资料后,知道不仅有一批置个人安危于度外的老盟员,其中更有令人肃然起敬的周醒迷烈士。他们的革命精神,应当永远成为激励后来者继续奋斗的动力和源泉。

而在纷繁的史料中,尤其当年以我盟名义创办,又集中我盟全部新闻工作人员集体劳动的《进步报》,据说对刚解放了的温州社会、经济、文化、民生各方面都发挥了较好的作用,你能对此作详细的回忆吗?

谷:时间过去半个多世纪,现在让我唠叨《进步报》的往事,未免有类“白头宫女说玄宗”之嫌吧。而有关《进步报》的缘起、组织、分工等方面情况,李德树《解放前后温州新闻界的二、三事》文中已有记述,《温州报刊史存》也略有叙及,不再重复。我现在就它的内容,社会评价,以及所起的作用,谈谈个人的一些看法。

《进步报》存续仅短短三个月。刚解放的温州,新旧交替剧烈变动的社会结构,呈现一片无序散乱的状态。经济层面对各方面人们的影响都是巨大的,有兴奋、有惶恐、有无可奈何……。商家在窥测方向,也在思考何去何从;物资短缺、物价奇涨;中小百姓在寻找生计,敌特在造谣、破坏……。《进步报》的及时出版,传达了党与人民政府的各项方针、政策,对稳定社会起了相当重大的作用。特别是奸商猖獗的投机倒把活动,令老百姓苦不堪言。全国统一流通的人民币,多遭拒用;国民党政府20年恶性通货膨胀留下创钜痛深的伤痕,使一些不法商家仍私设内帐,暗中使用金银。本报特派记者专门走访了军管会财经负责人,翔尽了解即将采取的抽丝剥茧政策,公布了一批不法商家的名号,其中不乏百年老字号者,限期保证不再使用金银硬通货。读者也对人民币流通不畅献计献策,建议多设人民币兑换点,城乡巡回收兑。此后情况逐步好转,终于成为全市普遍流通的唯一通货,早先的投机者流,此时也已销声匿迹了。

陈:李德树先生文章提到《进步报》的独具特色,曾被当年来温采访的《文汇报》记者认为:“这是一份生动活泼、杂志化的报纸。”对此,你能具体谈谈它的内涵好吗?

谷:《进步报》是传统的对开四版以刊登新华社国内外电讯及地方新闻为主的大型日报,所谓“杂志化的报纸”,主要是指《理论与实践》副刊而言。上海《文汇报》记者对温州的变化是相当关注的。解放前曾报道过温州的破败荒疏萧条景象,有“马路不平、电灯不明、电话不灵”的经典素描,而对人文方面的事例则少有赞词。眼前这份不惜篇幅刊登大块文章,内容很有新鲜感,因此称赞了几句,也算是对新闻界同行关爱之情意吧。它刊登的理论篇章,除了苏联的名家名作外,国内如侯外庐:《孙中山到毛泽东》;铁肩:《关于马克思》;王思翔:《试论联合政府的革命转变问题》;吴行健:《论社会变革》;学联宣传部主办的座谈会,由吴行健主讲、叶佐标记录的《新民主主义与毛泽东思想》,还有许涤新的经济论文等。《理论与实践》的出刊,完全是为了适应广大知识青年亟盼理论武装的迫切需要而设,尽管在今天看来,它的准确性与权威性并不高,但对饥渴者来说,它无疑是枵腹逢餐的一份美食了。

被认为“生动活泼”的当是《人间》、《民主广场》副刊了。《人间》以文学作品为主,除了推介《北方文丛》的作家作品外,本地作家唐湜《论中国诗与散文的发展道路》、金江《夜莺与玫瑰》、莫洛《烛》、朱惠(郑嘉治)译《在金色的栗树下》(后正式出书取名《金色的布拉格》)等。《民主广场》的办刊宗旨:有话大家说,意见大家提,有事大家商量,问题大家讨论。它既是沟通编读,又是广泛反映人民生活实际的渠道,相当受欢迎。值得一提的是,《理论与实践》、《人间》、《民主广场》三大特色副刊的报头木刻,是浙南特委宣传部艺术科科长陈沙兵的力作,极具个性风格,为时人所称道。

其实,除上述三大副刊外,还有《教育》等多个专栏。特别是由一批大学理工科毕业人员组成的“工程学会”主编的《建设》半月刊专版,对解放后我市建设应如何展开献计献策,广论宏议,颇有卓见。这批地产科技人才大多技艺在身,还来不及为桑梓描绘好近远景蓝图时,便被东北招聘团吸收外流,担当国营大厂的工艺技术骨干,如缪天成(国家环保总局研究院)、曹维民(沈阳市科协主席)、谷崇熙(沈阳油漆厂总工程师)、曹兆汉(研制钾肥专家)等。工程学会负责人朱子取,自办大成纸厂,开创我市机器造纸之先河。当兑换人民币而大量堆积的金圆券废钞无法消纳时,该厂于8月间首次以废钞再生浆成功制造了白报纸。他们还通过本报对我市工业学校的设立,一批轻工产品的开发等等提出建议,也算是当时参政议政的一种有效形式。

陈:报纸是一面镜子,听了上面的介绍,我对《进步报》的价值,有了初步的认识。确实,它存在的时间虽短,但对当时的政治、经济、文化、社会的进步与发展起了一定的积极影响,完成了它应有的历史使命。我还想了解的是:它对促进军民关系有什么举措。

谷:温州虽是和平解放,但起义部队下属新兵团第八支队于5月10日叛变,枪杀我派入连队的政工干部四人(三死一伤),下海叛逃。一时人心浮动,谣言四起。本报记者及时走访军方,得知叛兵由白楼下过渡至盘石杀害我方人员后,沿海路逃至瑞安、鳌江时,第二天即被我部队一举歼灭。我们当即通过适当途径,向群众报告实情。群众对解放军是信赖的,眼见军政干部那种忘我工作、任劳任怨、清廉自持、艰苦朴素的崇高形象,许多人提出要发起劳军活动。我们顺应了群众的倡议,指派有关部门具体操作,每天公布帐目清单,在社会上造成军民一家亲的良好氛围,为建设新温州携手前进。

陈:民盟是中、高级知识分子的组织,《进步报》是以盟的名义出版,它又如何体现盟的宗旨,团结高级知识分子为社会服务的?

谷:分两方面谈。首先,《进步报》作为盟办的实体,要以团结盟内外的新闻工作人员为己任,原来温州三家大报的人员,包括采、编、电讯人员几乎全部在《进步报》各就各位,合作共事。其次,对许多社会威望隆崇的知名人士,通过组稿,发表他们的文章,促进文化学术交流,也促成了他们为家乡建设多作奉献的愿望。出版过《延安一月》并受毛主席接见过的南京《新民晚报》总编辑赵超构(文成人),在本报发表《新闻工作者的大解放》专论,概述了我们新闻工作者解放前遭受的残酷恐怖与迫害,解放后从反动派统治以及少数报老板手里解放出来,开辟了直接对人民负责的服务道路,是中国新闻工作者的大解放,新闻史上的大进步;“中国共产党解放人民的德行是普遍贯彻的,每一角落都可受到这光明的照射。”他这样热情地赞扬。中山大学教授、戏剧家、早期盟员董每戡(三溪横屿头人)《学术须面向大众》的文章,从中外历史发展进程中,揭开士大夫们为了少数人的利益而施展魔法,垄断知识、学术的真面目。它提出学术打破垄断,面向大众应采取三点基本变革:首先是走出象牙塔,脱下高贵的外衣,研究所得要以通俗明白的语言传达给读者;其次要运用唯物史观和唯物辩证法作为研究的正确武器,为人民服务,为真理服务;三是研究学术不能只埋头故纸堆中求索,书本知识固可重视,社会生活实践的联结似乎更必要。这些高质量的文章都引起了广泛的瞩目。当年辞去华北水利委员会职位在故里的水利专家徐赤文,应约于工程节发表《亟待继续完成之永瑞农田水利工程》一文,引起社会高度关注。永瑞塘河及鹿城境内沿江历来水患严重,少有防治之策,他设计制作直径80-100公分的“竹龙”,内装“狼鸡柴”(蕨类植场),上放石块压扁,沉入河底作垫脚,可起到阻塞作用。石块有了底脚就不易被水流冲走。这样层层向上堆,并向外延伸,形成了一条土“长龙”(堤坝),终于保住了堤岸,根治了灰桥浦、筲箕涂、上陡门一带的水患。他后来先后被任命为温州市副市长、省农业厅副厅长、中科院省分院副院长。也是我盟友党——农工民主党浙江省委主委。再有一位沈錬之博士,温州市立中学首任校长、通晓法英俄文翻译家、暨南大学教授、法国史专家。1949年是被视为历史转折点的法国大革命160周年,他为本报专写一篇5000来字详细介绍大革命进程的特稿,题目就是简洁醒目的五个大字:“七月十四日”。当天的《进步报》被报贩争购一空。人们对这一革命节日的重视与欢迎,是因为我们也正在经历刚刚取得胜利的人民解放战争。在法国,在中国,人民起来争取民主和自由的胜利都是伟大的、神圣的,都具有相同的世界意义。他后来也是我盟成员,任民盟浙江省委副主委、省政协常委。这些知名人士的文章,都是《进步报》的闪光点,是全体采编人员辛勤劳动的成果。

陈:从你的回忆陈述中,我感到《进步报》确实是份独具特色的报纸,而它后来是在怎样的情况下停刊的?

谷:这有主客观多方面的原因。客观方面说,九月份全区中小学都要开学,翻印教科书的任务既急又重,我们从大局着眼,愿意当局收回印刷器材,以应急需。而主观方面对办报所需的人力、财力、物力条件准备不足,盟外筹措多遭险阻,盟本身无经费,盟内人员在岗三个月未发分文工资,再也乏力继续坚持,停刊是必然的选择。当然还有新闻政策方面的因素。

陈:57年前由我盟主办的《进步报》,今天可算得上是一份弥足珍贵的文物了。请问,你是否完整地保存它,并将如何处置它?

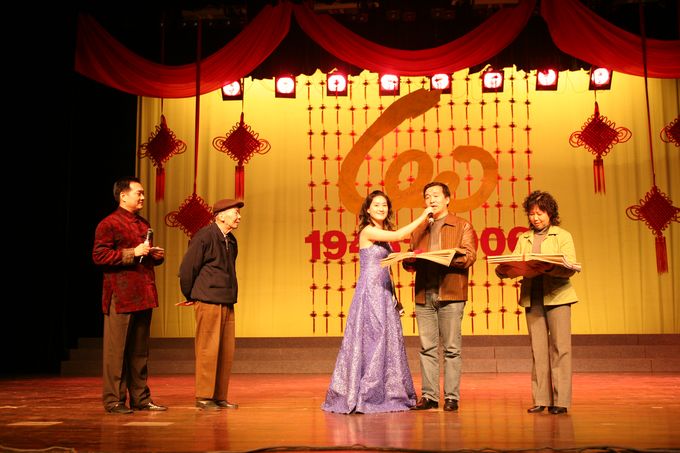

谷:毫无疑问,《进步报》成为见证时代进步的历史文物,个人并无保存它的必要。只是它现在能留在我身边的,已很不完整,只能将残存的吉光片羽,分别捐赠给市图书馆、市档案馆、市博物馆,制成光盘永久保存。

陈:在温州地方组织建盟60周年的喜庆日子里,在结束我们的谈话之前,请你简略地谈谈感想好吗?

谷:温州民盟从建立地方组织至今,走过了风风雨雨的60年。新老盟员都能体验到“风雨同舟”的含义,在各条战线上发挥着重要的作用。我衷心希望温州民盟在中共温州市委和上级民盟组织的领导下,继续发扬我们民盟的优良传统,努力加强自身建设,积极参政议政,做好社会服务工作,为和谐温州的建设再立新功!

(左二)谷擎一在中国民主同盟温州地方组织成立60周年庆祝会上将珍藏的《进步报》赠送给温州市图书馆、温州市档案局